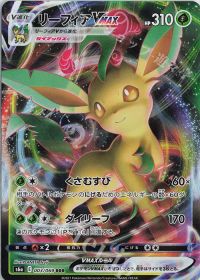

第8回 あなたにストーンギフト!「大会レポート(4) リーフィアVMAX」

今回は少し前になってしまいますが、CL愛知の前日に行われましたオンライン自主大会(定員72名)の大会レポートです。

予選5勝0敗で1位通過、決勝トーナメント3回戦で敗北し、ベスト4という成績でした。使用したデッキは、<リーフィアVSTAR>の登場により強化された<リーフィアVMAX>のデッキでした。

レギュレーションに関しては海外に準拠しているので、かがやくポケモンやツツジなどは未実装の環境になります。

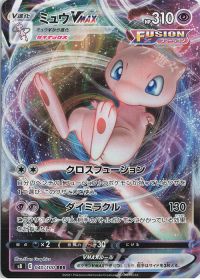

現状リーフィアVMAXは日本でも海外でも現在あまり使われていないデッキかと思います。その一番大きな理由は<ミュウVMAX>に大きく不利をとることが挙げられます。

その中でこのデッキを使用した理由は、「逆にミュウ以外にはかなり戦えるから」でした。

VSTAR環境に移り変わる中で、<リーフィアVMAX>は<こだわりベルト>をつけることでかなりVSTARの処理に長けていることや、昨今増加している特殊エネルギー入りのデッキに対応した<ジュラルドンVMAX>デッキにもめっぽう強いことが強みと言えます。<ヒスイダイケンキVSTAR>にも弱点をつくことができますね。

対ミュウの勝率は4割程度でも他のデッキに対して負けない試合をできれば、優勝はできなくとも高い順位をとれるのではないかという仮説を実証すべく、今回使用を決めました。

CLにおいて考えてみても仮に「ミュウVMAX」の使用率が30%あったとして、予選9試合で「ミュウVMAX」に当たるのは確率的には大体3試合弱となります。CL完走を目標とするのであれば、ミュウ以外に勝てれば達成できる可能性が高いといえるでしょう。当然上位に行けば行くほどミュウの密度は恐らく変動し、簡単な確率通りのマッチにならないことは言うまでもありませんが、完走を目指す上の一つの戦略としては悪くない手だと思います。

また、弱点の炎タイプのデッキが、水タイプのデッキが強いために少ないことも追い風となっているでしょう。

以下、デッキリストになります。

デッキリスト

リーフィアVMAX

プレイヤー:もっさ

ポケモン

計19枚

グッズ

計20枚

「ミュウ以外には絶対勝つ」という目標でデッキを組んでいるので、日本環境で考えれば<マナフィ>や<キャンセルコロン>の採用が必須となるでしょう。

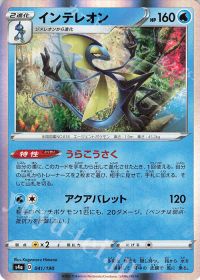

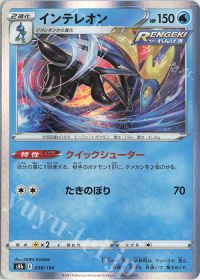

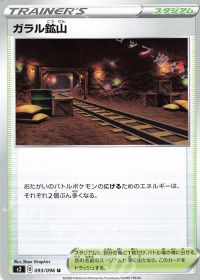

<インテレオン【うらこうさく】>の「アクアバレット」は極力打てる構築の方が良いと思います。昨今では<ミルタンク>も流行していますし、<オーロラエネルギー>を採用する事によって、相手側が<ガラル鉱山>を利用して<クロバットV>を縛ろうとした際に、オーロラエネルギーからクロバットVが攻撃出来れば入れ替え札を消費せずに済みます。

マッチ内容

詳細なサイド差は記録していなかったので省略させていただきます。予選 5-0 1位通過

- 1戦目 vs<アルセウスVSTAR>+<ジュラルドンVMAX> 後〇

- 2戦目 vs<れんげきウーラオスVMAX>+<ガラルファイヤーV>+<チラチーノ> 先〇

- 3戦目 vsアルセウスVSTAR+<ビーダル>+<サンダース> 先〇

- 4戦目 vs<ゲンガーVMAX>+ビーダル 後〇

- 5戦目 vsアルセウスVSTAR+<ギルガルドVMAX> 後〇

決勝トーナメント(16人)

- 1戦目 vs<アルセウスVSTAR>+インテレオン 後〇

- 2戦目 vsれんげきテンタクル 先〇

- 3戦目 vs<ゲンガーVMAX>+<ビーダル> 先×

結果 ベスト4

大会のメタゲームとしては、アルセウスの区分方法がややあいまいですが、

7名 ミュウVMAX

5名 アルセウスVSTAR+α

4名 ゲンガーVMAX

4名 れんげきテンタクル

3名 アルセウスVSTAR+インテレオン

3名 サンダースVMAX

2名 アルセウスVSTAR+ジュラルドンVMAX

以下省略。

といった形でした。

シェア率の一番高いデッキは<ミュウVMAX>でしたが、<アルセウスVSTAR>系統のデッキを全て合算してみると、アルセウスVSTAR系統のデッキが最も多いことが分かると思います。

つまり結果として、ミュウVMAXをかわすことができましたが、ミュウVMAX以上にアルセウスVSTAR系統のデッキに多く当たっていること自体は特別運が良いことでもないことがわかります。運が良いことに変わりはありませんが、一つの戦略として的中したといえるでしょう。

対戦レポートとしては、以下の3対面をピックアップしました。

対戦レポート

(1)予選2試合目:vsれんげきウーラオスVMAX+ガラルファイヤーV+チラチーノ 先〇

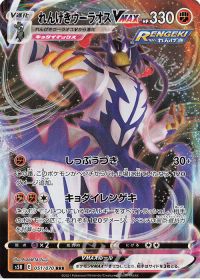

れんげきウーラオス相手は相手がVMAXに進化してきた際に、先に<ボスの指令>でベンチから呼んで攻撃することが他のデッキに比べて効果的になります。エネルギーがついていないときには「しっぷうづき」の打点アップ条件を満たしづらくなり、<れんげきエネルギー>がついている時は相手目線で不本意な「キョダイレンゲキ」を誘うことができます。

このマッチにおいても先攻が取れたので、「くさむすび」でポケモンVを倒してサイドを2枚とってから、「ダイリーフ」2回でVMAXを倒してサイドを3枚とり、最後にボスの指令でサイドを取り切って勝利することができました。

れんげきウーラオスVMAXというデッキは、<チャーレムV>が入っている可能性があるので、極力瀕死に近いポケモンやHPが元から低いポケモンは場に出さずに済むならばそれに越したことはないです。それが「マナフィ」であっても同様です。

(2)予選3試合目:vsアルセウスVSTAR+ビーダル+サンダース 先〇

相手側はアルセウスに手貼りしたものの「トリニティチャージ」は使えなかったので、先攻2ターン目はリーフィアVを用意することと、それが極力次の相手の番に攻撃されないことを目指します。

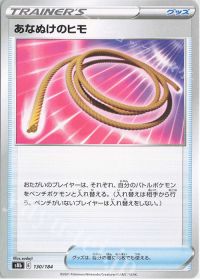

このデッキにおいては火力アップのためという要素が強い<ガラル鉱山>ですが、このような場面だと生きてきます。ガラル鉱山をプレイし、<あなぬけのヒモ>を打つことで相手の要求をあげ、なおかつ<うねりの扇>で特殊エネルギーを山下に戻して1ターン凌ぎます。以降、前に出てきた<クロバットV>を倒してテンポを取りました。

相手のデッキに<サンダース【じんらいのめざめ】>が採用されていたことから、【うらこうさく】や【クイックシューター】を使うことが出来なくなってしまうので、予め<ツールスクラッパー>を【うらこうさく】でサーチしつつ、<大きなおまもり>が出てきたタイミングで<メモリーカプセル>と同時に割ることを狙います。

<アルセウスVSTAR>は一撃で倒せないと<チェレンの気くばり>で回収されてしまうので極力一撃で倒したいのですが、今回は【クイックシューター】が使えない為、<リーフィアVMAX>に<こだわりベルト>を付けて<ガラルジグザグマ>の【かんしゃくヘッド】を使いつつ一撃で倒す事を目指します。

この際に大きなおまもりが付けられていると一撃で倒す事ができない為、<ツールスクラッパー>を上手く使うことが要求されます。よって、デッキをいじる際は2枚採用も視野に入れてよいと思います。

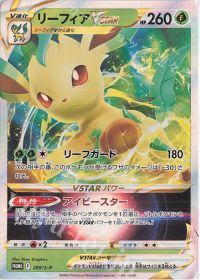

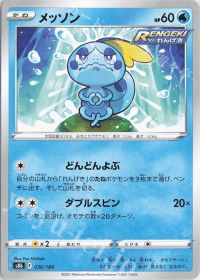

また、この対面ではサンダースの影響で、【うらこうさく】から<ボスの指令>をプレイすることができないことから、<リーフィアVSTAR>の価値がより高まります。以前の<リーフィアVMAX>のデッキでは、リーフィアVを並べる必要があまりなかったですが、<リーフィアVSTAR>が実装されて以降は、特に初動の<キャプチャーエネルギー>で<メッソン>を置くかリーフィアVを置くかによって今後の試合展開が大きく変わる事が多いです。

次のターンに<博士の研究>をプレイする場合、そして倒したい相手のVポケモンなどがベンチにいる場合、メッソンよりもリーフィアVを優先しても良い場合があります。

この時の2ターン目の動きは実質手札をリフレッシュしつつ、【アイビースター】で相手のベンチポケモンを呼び出す事ができます。この試合においても、リーフィアVSTARを置いておいたことによって、残りサイド2枚時点で<やまびこホーン>を引き込み、リーフィアVSTARの特性【アイビースター】でアルセウスVを倒してゲームセットとなりました。

しかし、リーフィアVMAXやミュウVMAXと対峙した際に、いまややまびこホーンは警戒される対象です。相手がベンチを非ルールのポケモンで埋めてくることも少なくありません。その際には、<セイボリー>+やまびこホーン+リーフィアVSTARのコンボによって解決を図りましょう。一見要求が高そうですが、【うらこうさく】の<インテレオン>がいれば思ったより決まる行動になります。

(3)vsゲンガーVMAX+ビーダル

ハイド悪エネルギーを1枚のみであれば、<ゲンガーVMAX>の逃げるエネルギーが重いこともあって<うねりの扇>から一撃で倒すことを狙えますが、ゲンガーVMAXに2枚ハイド悪エネルギーをついている状況だとリーフィア側からすると、かなりつらいです。

また、ゲンガー側は遅れていた場合、<ゲンガーV>の上ワザで眠らせることも考慮すると良いと思います。

この場合、リーフィア側の<ガラル鉱山>が自分の首を絞める展開となってしまいます。起きなかった場合、リーフィアは次のターン確定で倒されてしまいます。元々不利なマッチではありましたが、一度目とは違い二度目でお相手がしっかり修正したこともあり、敗北してしまいました。

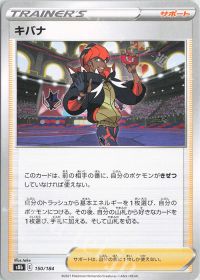

とはいえ、一度<キバナ>から「アクアバレット」でつなげば、その後の「ダイリーフ」で倒すことができたにも関わらず、前に出すポケモンを間違えてしまったために勝ち筋を逃してしまったので、まだまだ練度が足りない結果となりました。

おわりに

いかがだったでしょうか。大会レポート記事というのは構築紹介記事に比べて、実践段階での具体的なプランについて吸収することができるのですが、文量が多く、限定的な話が多くなり、読みづらいことも多いと思います。

しかし、私自身こうした大会レポートから様々なことを学んだので、このような形式の記事を執筆しております。

構築紹介であったり、「基本的な立ち回り」と称した記述であったりは大変網羅的なもので、実際に試合となった時にはその場の状況を考えて次の一手を決めなければなりません。

そのアイデアを出しやすくしてくれるのが他人の思考だったりします。

そのまんまいわゆる「過去問」として同じプレイングを目にしたから役だった、ではなく単純に様々なことを想定しやすくなったように私自身感じています。

私の文章も読んでくれた方になにか良い影響があればと思います。

それでは。

0

0 0

0