ついに『サマーステージ』発売週となりました。

デッキ内容を直したので【青単フレデリカ】を使おうと思っていましたが、貸してしまったので今週は【ヘリカルフォート】です。

デッキレシピ紹介

5止め拒否のカードが<ウォーター・スクーター ヘリカルフォート>、<仲間を守るウェアスクワール>と2種類あるので、どちらかに絞ってもいいのかなと検討中です。

<螺旋竜ヘリカルフォート>などリビルドされてから試していないのもあって、その枠も検討中です。

キーカード紹介

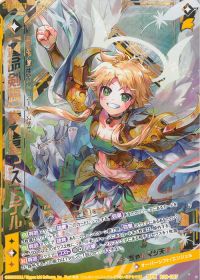

ユイの立場からすれば青という色もあって踏み倒し条件を満たすのは比較的楽なので、<霜天の星翼ヘリカルフォート>で軽減して大型ゼクスの踏み倒しをしたいですね。

同名を出せない制限もないので<霜天の星翼ヘリカルフォート>を3枚置いて踏み倒し連鎖もいいですね。

対戦結果

とりあえず早めに動いて倒したいところですが、アイコンをまともに引かず、<福音獣人ウェアシロイルカ>を突破したくないのもあって序盤は何もしない展開に。

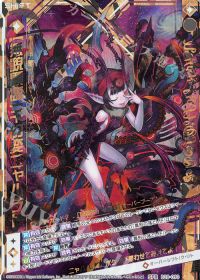

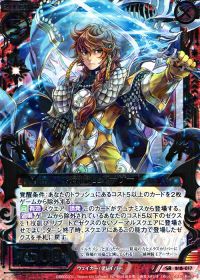

相手は<三千世界を射貫く者 跋難陀>で除去とリソースリブートをしつつ<祝賀の入刀 菖蒲>で点を刻んでくる。

<"典理祈装"><ユイ>を登場し<竜海砲后ドライブピニオン>で移動しつつ刻んで勝利。

<蒼雲を貫く旋機ヘリカルフォート>などで手札を交換しながら点を取りにいくも、なかなか<ユイ 典理の祈り>を引いてくることができない。

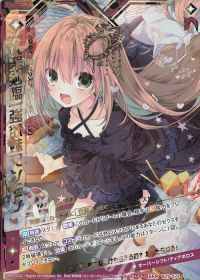

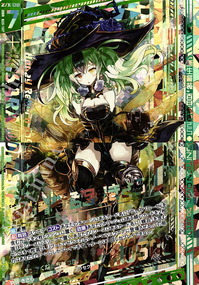

<"爛漫誓装"><倉敷世羅>を返しつつ生き残るために<蒼空竜醒ヘリカルフォート>を登場させるも、返しに<【大罪剣臨】強欲妹マンモン>に削りきられて敗北。

生き残れば<星道竜スリングドライバ>連打まで見えていたので、惜しい試合でした。

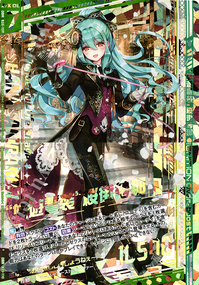

<生れ出る『恵愛』イシュタル>までしっかり登場させてリソースブーストして、先に<"夢境の顕臨姫"><夜刀うらら>を登場されるもリソースに余裕をもって返せるように。

<仲間を守るウェアスクワール>でチャージ除去を重ねてイグニッションを妨害しつつライフを削るも、<揺蕩う不確定フララープ><零れ落つ蜜月バイヤッハ>に阻まれる。

最終的に<ユイ 典理の祈り>が引けず、<【無貌顕臨】千幻変ニャルラト>+<"夢境の顕臨姫"><夜刀うらら>を返せなくなりそのまま敗北。

今回の総評

今回は1-2でした。<ユイ 典理の祈り>の1枚目を引き込むことができず、ドローソース不足かなと思うことがかなりの頻度であるので、いっそのこと青単にして、手札調整が簡単な<青界天駆ヘリカルフォート><鳴竜変形トウショウグー>を採用するのを考えてもいいかもしれません。

それでは。

0

0 0

0