Triad Primus デッキ紹介 目次

- Triad Primus デッキ紹介[第1回]【デッキレシピ】

- Triad Primus デッキ紹介[第2回]【各カードの紹介】

- Triad Primus デッキ紹介[第3回]【具体的な使い方】

- Triad Primus デッキ紹介[第4回]【各デッキとの戦い方】

- Triad Primus デッキ紹介[第5回]【各不採用カードについて】

- Triad Primus デッキ紹介[第6回]【TPの欠点/まとめ】

前回の『各カード解説』はこちら

今回は、このレシピを使う際に気をつけていることを書いていきます。

1番簡単なのはマリガン前の時点で両方揃っている場合です。必ず揃えたい後列が既に揃っているところからのスタートなので、さらにその先を目指すことになります。

加蓮があり、集中がない場合も基本は同じです。

両方ともない場合はもちろん両方とも引きに行きたいわけですが、初手にないことから素引きだけに頼るのは避けたいところです。

5枚集中は2~3ヒットする確率も低くなく、一見運が良いだけのように見える多段ヒットを集中を回数打つことによって意図的に狙っていくわけです。集中がヒットしないことが続くとストックだけが消費され続け、時には3パンすら出来なくなるタイミングも出てきますが、それでも良いと思ってのプレイングです。別に3パンしなければいけないというルールはありませんし、3パンするだけなら他の多くのデッキで充分可能です。色々なプレイングを試しましたが、僕は集中ヒット期待のプレイングが1番TPの強みを活かせるプレイングだと考えています。

2ターン目から<集中>を使うことを意識すると、集中多段ヒットやレベル0でのキャンセルが多いときに、しばしばレベル0でのリフレッシュが狙える場面に遭遇します。レベル0でのリフレッシュは、早い段階から強い山に入れるため、積極的に狙っていきたいところです。

また<木山>を前列に出すことも多々あるので、後列を前列に出してるといった違和感は払拭することも大事です。1コストかかりますが2面連動ならば代わりに手札が一枚増えます。面の数字も少しではありますが底上げされます。ストックのクライマックスの処理に出すのも良いでしょう。4枚入ってるのですから有効利用したいところです。

レベル2になるまでは面が返ってくることはあまり多くなく、毎ターン3枚キャラを消費しがちなので、TPとしては早めにレベル2に上がりたいところです。後列が揃ったらレベル1で戦っているよりもレベル2で戦う方が有利なのが特徴です。

1つは山札の強さを<集中>で手札に還元したいデッキであることです。山の圧縮率を集中の多段ヒットという形で手札に還元したいTPにとってクロック1枚と手札1枚の交換はそれほど魅力的ではありません。ヒールの価値も半減です。手札が少なくともぐっとこらえて集中し多段ヒットを狙います。不確定な一枚よりも枚数不確定なサーチの方が優れるということです。これによって引く枚数よりも集中で捲る枚数の方が極めて多くなり、総合的に見ると安定した動きになります。クロックツードローによっていたずらに山のCXを消費するよりは集中で捲ることで消費しましょう。捲るとソウルが伸びるCXが8枚入ってますから、なんとしてでもクライマックスを打ちたいから引きに行くタイミングが少ないと思います。ただでさえ早いリフレッシュ周期はリフレッシュポイントの増加という点で負担になっていますから、山の消費は集中だけにしたいですね。

2つ目の理由は、ハンドのクライマックスを処理するのが得意なデッキではないという点です。実はこっちの方が理由としては大きいです。1周目に比べて圧縮率の高い2周目以降は、クライマックスをドローする確率も増えます。それが一枚でしかも<Triad Primus>ならば問題は少ないですが、複数枚引く可能性や<門>を引く可能性が問題になります。ハンドのクライマックス処理に追われることになりますが、ハンドのクライマックスを切るためには必ず新しいキャラの登場が必要になります(<響子>は除く)。ハンドのクライマックスを処理するためにそれを処理するためのキャラと枠を用意しなければならないわけです。もちろん必要なこともありますが、TPというデッキとしてはあまり好ましい展開でもないのは事実です。出来れば回避したいわけです。クロックツードローの破棄はこういったリスクのケアでもあるわけです。

このような理由から、クロックツードローはほとんどしません。クロック通過集中ノーヒット2パンで上等です。強い山で戦えれば1パンする権利など些細なものです。次のターン以降に軌道に乗れば良いだけです。

また別の使い方としては、山のCXがほとんどない状態でクロック0のタイミングに山削りがてら登場させる使い方があります。そもそもそういう状況になる事は非常に稀ですが、ヒールを出す理由がなく山を削りたい際は、連パンするかは別として1コストソウル2のアタッカーとして登場の機会があります。

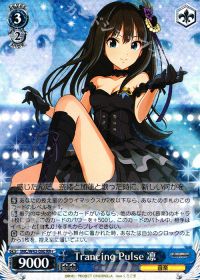

相手の山が弱いタイミングに連パンで決めに行くといった使い方をすることもありますが、リスキーであることを念頭に置く必要があります。連パンは強力な詰めですが、キャンセルに非常に弱い詰めでもあります。バーンやショットはキャンセルに強い詰めで、クロックシュートはキャンセルに依らない詰めですが、これらに比べて運要素の高い詰めが連パンです。もちろんキャンセルされなければ一気に有利になりますが、キャンセルされた際には連パンのための準備やコスト全てが無駄なリソースとなってしまうので、他の詰め手段に比べるとより計画的に使いたい詰め手段だと言えます。

リスキーとはまさにこれのことで、これまでの有利(リソース)を、運要素の高い連パンに投資することになるわけです。もちろん分が良いと思う状況ならば連パンしますが、もともと強力無比な連パンであるPos凛は、有利な状況で好んで使う手段というよりはむしろ、もうこれしか勝ち筋がないタイミングで残された最後のリソースを全て使って勝負しに行くといったカードだと思います。

4パン5パン6パンに必要なコストは、<凛>登場前にそれぞれ2コスト4コスト7コストです。これらギリギリのコストで連パンを行う場合、アタック順に気をつけないとパンチ数が減ってしまうので気をつけなければいけません。

連パンテキストは2段階に分かれています。

1段階目は自身のアタック時です。連動がある状態でアタックすることによってスタンドする効果を得ます。<情報連結解除>を警戒する際でもサイドする必要がない場面が多いです。

1段階目で得たテキストは他のキャラのアタック時に誘発します。これが2段階目です。コストを払う払わないに関わらず1回目に他のキャラがアタックした段階で発動してしまうので、アタック順に注意が必要です。また忘れられがちな他青3枚条件のチェックはこのタイミングです。アタック前に満たしていれば基本的には問題ありませんが、ボトム送りデメ持ちの<凛>と併用する場合や<シャナ祐二>や<結弦の心臓>、マイナーなところだと<紫炎と緑炎>などに対しては気をつけなければいけません。

連パンにおいて気をつけたいのはソウルです。ダイレクトアタックは宣言の度にソウルが上がり、アタックトリガーでのソウル上昇もターン終了まで続きます。加えてソウルが2つ伸びるクライマックスも採用されているため、上手くソウルを調整出来るようなアタック順番を考えることが大切です。一般的にはダイレクト枠での連パンは打点過剰になる場合が多いため、避けることが多いです。普段ならソウル調整としてのサイドアタックする対面はせいぜいレベル2のキャラまでですが、ソウルが伸びやすいTPではレベル3のキャラもサイドアタックによるソウル調整に使うことが出来ます。また逆にサイドアタックから入る方法もあります。わざとソウルを下げてアタックする調整の仕方もあるので、その時々で1番最適なアタック順を考えなければいけません。キャンセルされたら連パンコストが無駄になっていると考えると、確実に決めることが大事になってきます。

ソウル調整という意味合いでは、ストックが足りない場合でも<Pos凛>3面する価値はあります。それは再スタンドするPos凛を選べるという利点があるからです。レベル3の正面で連パンする際がとくに顕著なので一例をあげておきます。

仮に1パン目の中央のソウルが4になった場合も、入ればスタンドせず、入らなかったらスタンドするという選択肢が生まれます。いずれにせよ、Pos凛3面することにより勝率が上がるのは確かなので、5パンしか出来なくとも、4パンしか出来なくとも、3面する恩恵はあるわけです。

登場時にハンドが増えるため、とりあえず登場するという使い方が出来ます。連動を持ってくる使い方ですらPos凛よりも優れます。一方でバーンコストは決してコスパが良いわけではないので、上手く使いたいところです。

とりあえず常駐しておくことでバーンが打てます。平パンと連パンしか出来ないTPにとっては、地味ながらも強力なダメージソースになります。ハンドの<門>やストックのクライマックスをコストに打ちたいテキストです。またストックに余裕がある場合は連パンと組み合わせて使うのも強力です。あまりないですが、TPに対して<ダメージメタ>を飛ばさなかったシャーロットに対しても、トップ固定されたクライマックスを退かすのに活躍するらしいです。

併せて<TD渋凛>についても書いておきます。これもレベル3で活躍の機会が多いテキストです。主にトップチェックとして<Pos凛>のソウルを固定したり、ボトム固定をしたりと言ったところです。またミラーや<金色の闇>に対しては、1パン目を止めるかどうかが重要になってくるので、意図してチャンプして1パン目のキャンセル率を上げる使い方もします。基本的に配置に頼らざるを得ないデッキですが、このカードによって少し抗えたりします。

今回はここまで。

次回は明日「各デッキとの戦い方」に続きます。

0

0 0

0