自己紹介にもあった通り、僕自身メタビートというデッキタイプが好きなので、時間に余裕のある時はいつも頭の片隅で考えています。

今回の記事ではそんなメタビートの観点からストラクチャーデッキと新弾パックによって環境に台頭してきた「サラマングレイト」と「オルフェゴール」という2つのテーマの紹介と対策を書きました。

vs. サラマングレイト(転生炎獣)

主要なモンスターが全てレベル4以下のサイバース族であり、「サラマングレイト」をサポートする魔法罠を含め、墓地を活用して毎ターンアドバンテージを稼いで戦います。

序盤は初動となる<転生炎獣ガゼル>にアクセスすることを優先しつつ、最低限次のターン倒されないように盤面を形成します。

「サラマングレイト」の優秀な点の一つがこの最低限の盤面を作りやすく、次の返しのターンから再度リソースを回復しながら展開し直せる点です。墓地で場の「サラマングレイト」カードを破壊から守ってくれるリンク1の<転生炎獣ベイルリンクス>を始め、「サラマングレイト」リンクモンスターが場に存在さえすれば発動できる万能なカウンター罠<サラマングレイト・ロアー>、さらにそのリンク体が転生できていた場合には対象を取らない破壊が可能となる通常罠<サラマングレイト・レイジ>などが挙げられます。

さらに展開できる場合は、次の返しのターンからもっと展開できるように墓地に「サラマングレイト」モンスターを肥やしつつ<転生炎獣ガゼル>を墓地から手札に回収したり、場には<転生炎獣サンライトウルフ>や<No.41 泥睡魔獣バグースカ>等を立てて相手にターンを渡します。

中盤以降は<転生炎獣ミラージュスタリオ>と<転生炎獣ガゼル>からデッキ内の「サラマングレイト」モンスターへアクセスし、<転生炎獣サンライトウルフ>の転生リンク召喚を中心に、毎ターン妨害罠や<転生炎獣の炎陣>を構えて相手とのアドバンテージ差を広げていきます。

<転生炎獣サンライトウルフ>の効果で炎属性の手札誘発である<灰流うらら>を回収できたりすると「サラマングレイト」ならではの良さがでます。

その他、同じ炎属性である<灼熱の火霊使いヒータ>や<トロイメア・フェニックス>なども活用し盤面を有利に運んでいきます。

また、相手の盤面に合わせて<転生炎獣ヒートライオ>の転生リンク召喚からライフポイントを削っていったり、リンク数を比較的稼ぎやすいのでリンク4の<ヴァレルロード・ドラゴン>で相手の厄介なモンスターを奪ったりして詰めていきます。

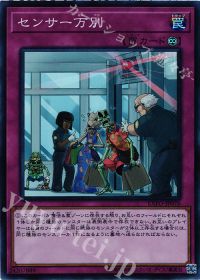

「サラマングレイト」は属性・種族が統一されており、転生リンク召喚も頻繁に使用するため、<センサー万別>は特に刺さります。リンク条件に炎属性縛りが多いため<闇黒世界-シャドウ・ディストピア->も面白いと思います。ただ、両者ともに<転生炎獣フォクシー>の(2)の効果で一気に突破される可能性があるため十分に気を付けましょう。

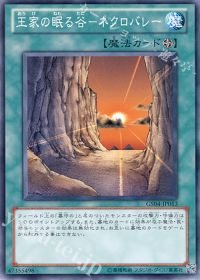

「墓地から蘇生」「墓地から回収」「墓地に送られた時」など、墓地を活用して中盤以降展開していくテーマですので、墓地に行くカードの大半を除外にできる<閃光の追放者><M・HERO ダーク・ロウ><次元の裂け目><異次元グランド><マクロコスモス>、墓地関連の効果を封じる<エンド・オブ・アヌビス><深淵に潜む者><No.68 摩天牢サンダルフォン><王家の眠る谷-ネクロバレー><墓地封印><ソウルドレイン>などが挙げられます。

特に個人的にオススメな1枚は<王家の眠る谷-ネクロバレー>です。簡単にサーチと発動ができる点、中盤以降で引いても相手の<転生炎獣ベイルリンクス>による耐性を無効化できる点、表側魔法罠の弱点である<転生炎獣フォクシー>を抑制できる点、フィールド魔法なため<転生炎獣ヒートライオ>でも除去される心配がない点などが優秀だなと考えています。

<センサー万別>適用下では<トロイメア・フェニックス>は悪魔族のため、サラマングレイトモンスター+<SRベイゴマックス>や手札誘発等と絡めて比較的簡単に出すことが可能です。そのため、モンスターを極力2体並べさせないようにすること、または<エフェクト・ヴェーラー>や<無限泡影>等で効果を無効化するのが有効な対策です。

また、サイドチェンジ以降は<ダイナレスラー・パンクラトプス>も突破策になります。

普段は召喚無効罠がなくとも<墓穴の指名者>で処理が可能ですが、<王家の眠る谷-ネクロバレー>の適用下では発動すら行うことができないので注意しましょう。

vs.オルフェゴール

主要モンスターが闇属性・機械族で構成されていて、相性の良い幻影騎士団を混ぜた構築が多く見受けられます。

序盤は<ダーク・グレファー><終末の騎士>といった闇属性モンスターを墓地に送るギミックから始まります。手札から墓地へ捨てるコストがむしろ初動につながることもあるので、高いピーピング性能と手札破壊効果を持つ<N・アクア・ドルフィン>を採用している構築もあります。

墓地に送られた<オルフェゴール・ディヴェル>を中心に展開をしていき、リンク2の<オルフェゴール・ガラテア>でフィールド魔法の<オルフェゴール・バベル>かカウンター罠の<オルフェゴール・クリマクス>をセット、リンク3の<幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ>から<幻影霧剣>をセットするなどして妨害を構えます。

さらに展開できる場合は、<幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ>から<RUM-幻影騎士団ラウンチ>を準備し、「オルフェゴール」リンクモンスターの上に直接乗せられるランク8エクシーズ<宵星の機神ディンギルス>と合わせて、ランク9エクシーズ<真竜皇V.F.D.>を特殊召喚することも可能です。

中盤以降は<幻影霧剣>や<オルフェゴール・クリマクス>で妨害をしつつ、<オルフェゴール・バベル>で相手ターン中にリソースを回復して次の自分のターンに備えます。

自分のターンでは<宵星の機神ディンギルス>を中心に<幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ>と噛み合わせて除去をしたり、<オルフェゴール・ロンギルス>も活用していきます。

<宵星の機神ディンギルス>の墓地に送る効果が「エクシーズ召喚成功時」ではなく「特殊召喚成功時」なため、相手ターン中でも<オルフェゴール・スケルツォン>の効果で墓地から特殊召喚して対象取らずに除去する動きが強力です。特殊召喚先が<幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ>のリンク先だとさらにもう一枚除去できるためより強力になります。

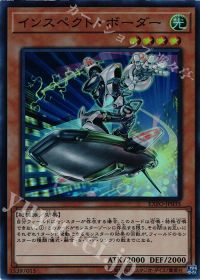

この条件を1ターンで満たすためにはモンスター効果を活用するのが大半なため、<インスペクト・ボーダー>や<威光魔人>といった手札・場・墓地共通でモンスター効果を封じるカードは刺さると考えられます。「オルフェゴール」は機械族を中心に構成されているため<センサー万別>は特に刺さります。

また、「墓地のこのカードを除外して発動できる」という共通効果も持ち合わせているため<王家の眠る谷-ネクロバレー>や<マクロコスモス>といった墓地メタも刺さります。類似の効果を持つメタカードはサラマングレイトの文章中に記載してますのでそちらをご参照ください。

一方で気をつけるべきは、「オルフェゴール」は除外も活用できるテーマという点です。

<オルフェゴール・ガラテア><オルフェゴール・ロンギルス><星遺物-『星杖』>といったカード群から除外を活用できるため、<D.D.クロウ>や<浮幽さくら>等での妨害は慎重に行いましょう。

近年のテーマでは珍しく展開方法に除外を活用するため、手札誘発としては<アーティファクト-ロンギヌス>が特に刺さります。

アーティファクトの神智>を入れてみるのも面白いかなと思います。

盤面を除去することだけに特化するのであれば、闇属性中心なため<超融合>から<スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン>を出したり、機械族中心なため<サイバー・ドラゴン>特殊召喚から<キメラテック・フォートレス・ドラゴン>や状況に応じて<キメラテック・メガフリート・ドラゴン>を出してみるのもいいかもしれません。

<センサー万別>のみがある場合は打つタイミングがとても重要です。

ただ、モンスターが2体並んだ時に発動してしまうと、<トロイメア・フェニックス>をリンク召喚され<センサー万別>が破壊されるという裏目が存在します。なので、<オルフェゴール・ガラテア>がリンク召喚された際に<センサー万別>を発動して<トロイメア・フェニックス>と<宵星の機神ディンギルス>という2つの突破策を封じましょう。

いかがでしたでしょうか。

現環境は他にも「閃刀姫」「オルターガイスト」「サンダードラゴン」「魔術師」「セフィラ」「サブテラー」などたくさんのテーマで群雄割拠している分、メタビートとしてデッキを組み上げ勝つことは難しいかもしれませんが、少しでも参考になった部分があれば幸いです。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

0

0 0

0