ブルーアーカイブ SELECTOR発売記念インタビュー【ミヤコ編】

◇どんな動きができるルリグですか?また、その強みは何ですか?

ターンに1度、自動効果でコストか効果によって手札を捨てたとき、カードを1枚引くことができるため、自分のターンだけではなく、相手のターンに<猫塚ヒビキ>や<才羽モモイ>のような手札破壊するデッキと対面した時、カードを1枚引くことができるため、自分の手札が他のルリグと比較すると無くなることが少ないルリグだと思います。ゲーム1効果で相手のルリグを凍結することができるため、相手がルリグアタックした次のターンに凍結し、次の相手のルリグアタックができないかつ、起動効果を使用できなくすることができます。

◇最初に考えたデッキレシピを教えてください

非LB

計20枚

◇このルリグの攻め方を教えてください

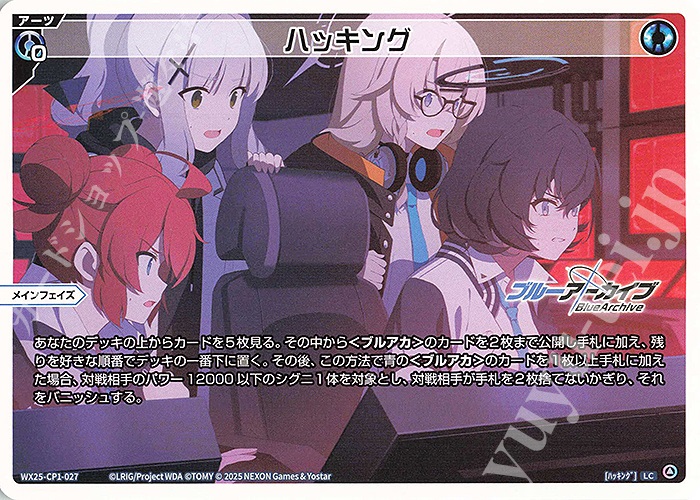

多点要求するより、自身は手札を多く持っていること。相手には手札を破壊していくことを優先に展開していきましょう。序盤(1ターン目)は<小鈎ハレ>や<合歓垣フブキ>を出して相手の手札を捨てさせていきます。 2ターン目は<中務キリノ>や<才羽モモイ>も立てつつ、<戒野ミサキ>や<ハッキング>を使用して、相手のシグニを除去していきましょう。 3ターン目以降、手札破壊は<猫塚ヒビキ>を、耐久性のあるシグニ配置は<早瀬ユウカ>や<早瀬ユウカ(体操服)>を、相手がアサシンやランサー付与するシグニがある場合は<蒼森ミネ>を立てて耐久していきましょう。 <久田イズナ>に絆を得ることで、エナゾーンにある場合は起動効果でシグニゾーンに配置でき、出現時効果で手札にあるブルアカのカードをエナゾーンに置き、エナゾーンからブルアカのカードを1枚手札に加えることができるため、再現性を高めることができます。

◇絆はどの生徒と結びますか?

序盤で絆を得る場合は<小鈎ハレ>もしくは<合歓垣フブキ>です。<小鈎ハレ>は自分の手札を1枚捨てることになりますが、相手の手札を見ずに1枚捨てることができるため、<小鈎ハレ>を2枚配置することでアタックフェイズ開始時に2枚、アタックした時に2枚と相手の手札を最大4枚捨てさせることができます。<合歓垣フブキ>は先攻1ターン目に絆を得ると起動効果と併せるとパワーが11000まで上がるため、相手のシグニだけでは除去することが難しいかつ、相手のターン終了時に<合歓垣フブキ>が残っていた場合、自分のデッキ上を確認したとき、ブルアカのカードがあった時は相手の手札を1枚捨てることができます。レベル3では再現性を高めることを優先に考えると<久田イズナ>に絆を得ることをお勧めします。エナゾーンに多くカードがある場合は毎ターンアサシンでの1点+手札破壊またはシグニ除去と相手に点要求することができます。

◇キーカードは何ですか?

天童アリス(メイド)

手札のブルアカのカード2枚と青エナをコストに相手のシグニをデッキ下に戻し、<月雪ミヤコ[自走式閃光ドローン]>の自動効果でデッキから1枚引くことができるため、実質手札1枚捨てと青エナでシグニ1面除去することができます。

天童アリス / 聖園ミカ

<天童アリス>は起動効果でブルアカのカードを2枚下敷きし、アタック時に下にあるカード1枚につき、-4000することができるため、最低-8000まで相手のシグニを下げることができます。

<聖園ミカ>はアタックフェイズ時に相手のライフクロスの枚数で手札またはトラッシュに送ることができます。

この2枚の共通点は1枚捨てる効果があるため、<月雪ミヤコ[自走式閃光ドローン]>の自動効果でデッキから1枚引くことができるため、実質ノーコストで下級シグニを除去することができます。

早瀬ユウカ(体操服)

起動効果で2枚までブルアカのシグニを配置することができるため、手札を減らさず自分のシグニゾーンを埋めることができます。ターン終了時にシグニ全体に手札の枚数×1000上げることができるため、相手のターンでパワー除去されることが難しくすることができます。

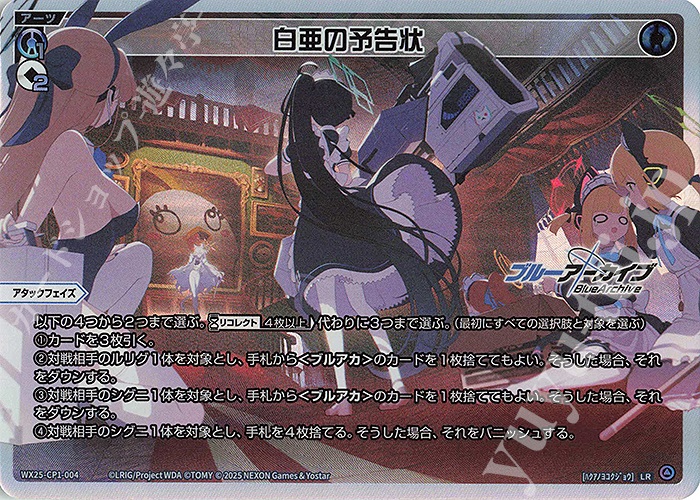

白亜の予告状

リコレクト達成時には3つまで効果を得ることができるため、2点または3点防御することができます。

リコレクトアーツは終盤で使用することが多いと思います。最初にすべての選択肢と対象を選ばないといけないため、選択肢の多いアーツを採用するときは選択肢の優先順位を決めておくことをお勧めします。

◇最後に一言お願いします

新たなブルアカルリグが5種登場し、今までの活躍していたルリグと遜色なく戦えます。ブルーアーカイブを知って始めた人や復帰された方でもデッキを組んで対戦し、勝ち方をわかると上位を目指せると思います。様々な組み合わせがありますので、試行錯誤し自分のオリジナリティあるデッキを作っていきましょう。今回はここまでとなります。

読んでいただき、ありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。

0

0 0

0