(ヴァイスシュヴァルツ基礎第五)

完コピから始める

色々な始め方がありますが、ここでは誰かの完全コピーから始めることを前提に書いていきます。完コピの是非はだいぶ前にも書いたのですが、今でもメリットがとても多く効率的なのでこれが良いと思います。もっとも完コピと書きましたが50枚全部コピーである必要はありません。が、流行りの構築の枚数比が好ましいですし、最初はオリジナルのカードを入れるのはオススメしません。最終的に入れたい気持ちもわかりますが、それはデッキの事を十分知ってからにした方が絶対に良いです。正解を正解だと認識しにくい

ヴァイスシュヴァルツの調整方法において最も難しい事は、自分のプレイの答え合わせです。正解を選んでいても、それを正解だと認識するのが非常に難しいのが、最も難しい点です。もちろん逆もまた然り。不正解を不正解だと認識するのも簡単ではありません。これは期待値を追うゲームだからで、結果論だけでは正しいプレイを導くことが困難です。その後の色々なパターンを経験して総合的に判断してはじめて、正解であろう選択肢が見えてきます。だから調整にはどうしてもたくさん回数をこなすという作業が必要になるわけです。ちなみにめっちゃ負けまくるので、そういうものだと思って負けが悔しい感情はなるべく捨ててください。あとで勝てるようになるために誰もが必要なステップなんです。

変数を固定する

この題で、言いたいことがわかる人は読み飛ばしてもらって問題無いです。変数ってなんぞやと思う人向けに書きます。変数とはここでは、変えられる要素です。各ゲームの自分の山札の順番、相手の山札の順番、マリガン基準、プレイ、構築、タイトル、レギュレーション、対戦相手のデッキ、対戦相手等。ちなみにほとんどの要素が変えられる要素なので、このゲームは変数だらけです。

これらが毎回違う点がカードゲームの難しさなのですが、調整方法としてはこれらのうち固定できるものをなるべく固定するのが大事になります。色々なものを変え続けて最大値を見つけるのはとても難しい事です。いくらかの要素を固定することで、残りの変数の部分をどうするのがいちばん良さそうなのかわかるということです。

先に挙げた要素だと、まず完コピから始めるというところで構築やタイトルは固定出来ています。タイトルカップまたはネオスタンダード(トリオ含む)でしょうから、レギュレーションも固定できています。対戦相手のデッキや対戦相手だけは考え方が特別で、いわゆる一般的な対戦相手というのは存在しないですから、対戦相手を固定してその人に勝てるようにするというよりは、対戦相手による特別な部分を無視するというアプローチになります。実際には対戦相手のデッキによって変えないといけない所や、対戦相手によってプレイの違いはあるところですが、そこら辺の一般的でない部分を無視して、どのデッキでも共通なところ、どのプレイヤーでも共通な所だけを見ることで、ここらへんの固定化を図ります。

残っているのは山札の配置とマリガン基準とプレイですが、ここら辺が調整段階で色々変えてみる部分です。が、このままでも変数が4つと多いので、さらに固定させていきます。まずマリガン基準を固定化してください。マリガンが変わるとその後の展開もかなり変わります。大きな影響があるので、マリガン基準は調整の時に固定してください。マリガン基準自体を変更する場合は、それまでの経験が生きなくなることもある事を認識する必要があります。

最終的に知りたいのは最適なプレイなので、プレイを知るために、お互いの山札の順番を固定してください。これは簡単で、この順番の時はこうした方が良いというのが直ぐにわかるかなと思います。お互いの配置が分かっていれば簡単なゲームなんですよ......。

山札の順番を固定すればとるべきプレイがわかると思うので、その後に今度は山札を変数にしてプレイを固定してみます。お互いの山札の順番によっては、先程のプレイは最適では無い場合もありますよね。色んな山札の順番のパターンを考え、総合的に効率の良いプレイを導いてください。上手く導けたらそれがその局面の正解のプレイになります。もちろん山札の順番によっては上手くいかないプレイかもしれませんが、色々な山札の順番を検証した結果のプレイであれば、毎回そのプレイを選び続ける事が勝率の良いプレイなはずです。

このように正しいであろうプレイを色々なものを固定して導いた後に、マリガン基準やデッキ構築、対戦相手のデッキなどを変化させていくわけです。どんどん複雑になりますが、ある程度固定させた時の結論が大きく参考になるはずです。

ゴールはデッキの最大値ではなく自分の最大値

調整方法のゴールを認識することも大事です。基本的にはデッキの最大値をゴールにするのは難しいので、自分の出せる範囲の最大値をゴールにするのがおすすめです。デッキの最大値とは、そのデッキを究極に上手く使った場合のパフォーマンスを指します。自分が使うならこれを目指したいですよね。私自身はデッキの最大値に強い興味があります。

しかしながらこれを目指すのはナンセンスです。なぜならあなたが今やっているのはヴァイスシュヴァルツの研究ではなく、あなたが上手く使えるようになるための練習だからです。練習の時はそのデッキの理論的な最大値ではなく、自分でどこまで出せるのかを重視した方が良いです。

プレイスタイルというものがあるので、世間の評価通りに勝率が右肩下がりのプレイヤーはとても少ないです。だいたいどのプレイヤーも向き不向きがあり、勝率が世間の評価通りになることはありません。なのであなたも、自分が使って出せる最大値をゴールに設定するのが大事です。

まずは使ってみる

ここからは具体的な調整方法について書いていきます。まずはコピーしたリストで何戦かやってみましょう。最初がいちばん得るものが多いはずです。周りから見てたら分からなかったことが沢山あるのでまずは吸収していきます。分からない事をメモする

最初から全部上手くいくことなんて無いので、分からなかった点や難しいかった点をメモしてリストアップしていきます。そのデッキを何度か使うと思いますが、1度でも感じたことを全て書き出すのが重要です。解決はあと回しにして、とにかく書き出します。そのリストに書いていないところが、そのデッキの強み

ここで意識すべきは書いた内容よりも書かなかった内容です。色々なデッキを使うと色々なことを考えますが、整理できなくてどれが良いか迷う人をよく見ます。使ってるデッキが当たり前にやっている行動に慣れすぎて、それ自体が他のデッキと比べた時の強みだという事実が抜けてしまうんですよね。リストアップされていない項目こそが、そのデッキの強みだと認識しましょう。

リストをひとつずつ解決していく

強みを認識した今、目の前にあるリストは少し期待の持てるリストになっていませんか?そのリストにある項目を全てクリア出来れば、そのデッキをかなり強く使うことが出来るようになるわけです。解決の方法はいくつかあります。最もスタンダードなのは自己解決で、使っていくうちに良いアプローチを見つける方法です。良いアプローチというのは解決というよりは対処療法になることが多く、このデッキはこうプレイすると大きな問題なく進むということがわかるケースが多いです。

相談出来る相手がいれば、相談してみるのも良いでしょう。別の考えを持つプレイヤーの意見は自分の見解と異なることが少なくなく、いきなり解決しなくともヒントにはなる場合が多いです。

同じデッキを使っているプレイヤーは、同じところでつまづいているかもしれませんし、解決しているかもしれません。解決法を知っているかもしれないので、ちょっと勇気は要りますが、話しかけてみるのも良いでしょう。きっとお互いにとって良いことになるはずです。

関連するネット上の記述を探すのも良いですね。今は色々な手段があるので、努力することが大事です。

継続判断

時間は有限ですから、いつまでもひとつのデッキしか使わないのは、いつも良い方法とは限りません。今のデッキをいったん終了し、他のデッキを使う方が良いタイミングもあります。そのまず最初のタイミングが、ここら辺のタイミングです。つまりデッキリストや対戦相手等の要素を固定した上で使ってみて、色々考えられるようになったこのタイミングに1度考えた方が良いかなと思います。

まずここまでで多くの知識を身につけていることを認識しましょう。ここで終了してもそれは損失ではありません。使わなければ分からなかった知識がたくさんついたのですから、継続しようとしまいとここまでの行動が否定されるものではありません。

また、この先は知識の身につく効率が低くなることも認知してください。知らなかった時から使い始めたくらいでは、吸収できる知識の量が多いですが、この先は試行錯誤の連続なので、試す時間に対して得られるリターンが確約されていません。試した結果ダメだったということもザラです。無駄とは言いませんが、時間効率が落ちることは認識する必要があります。

その上で継続判断する基準は、その先に自分がしっかり使えるようになる未来があるかどうかです。これは自分の実力の話も関係しますが、それ以上にデッキと自分の相性の方が重要です。いくらそのデッキが強くても、自分のプレイと合わないのであれば、諦めも肝心です。

逆に今は全然勝てなくても、練習したらいずれ勝てそうということであれば、継続する判断をしても問題ありません。その場合さらに試行錯誤が続き、時にはつらいタイミングもあるかもしれませんが、その先が期待できる限り続けていくことになります。

あらゆる要素を試行錯誤してみる

ある程度デッキを使ってまだまだ使いこなせているとは言えないものの、使える未来がありそうと継続判断した後は、これまで固定してた色々な要素を変更して試行錯誤してみることになります。これまではデッキ構築や対戦相手は固定した上で使っていたと思いますが、色々な要素を変えて試してみることになります。自分が管理できる限り、色々な要素を変えて試して問題ありません。何もかも変えてしまうと何が良くなって何が悪くなったのか分かりづらくなるので、あくまで自分の管理できる範囲で変えていくのがおすすめです。

またこの先は勝率は上にも下にも大きく変動します。例えばコピーした状態から最初に構築を変更する時、多くの場合勝率は下がります。大体先人の練った今のリストの方が考えられているからです。これが調整の辛いところで、すぐに良くはなりにくいです。

ただ自分の納得するリストに到達するために必ず必要なステップなので、色々試行錯誤してみましょう。これが調整です。

細部を詰める

4枚採用しているカードの種類自体を変えるような調整は比較的大きな調整で、様々なパターンがあり一言では語れないので割愛します。デッキの大部分に納得がいった場合、1-3枚程度の数枚の枠を悩むフェーズに入ります。これを細部を詰めると表現しており、この章で書いていこうと思います。

細部を詰める際には、カード1枚1枚の役割を明確にすることが重要です。実は別に細部でなくとも役割を明確にすることは重要なのですが、4枚入れているカードよりも数枚しか入っていないカードの方が役割を意識する機会が少ないので、より明示的に意識しないといけないわけです。

ここは他のゲームとはかなり異なるところなのですが、このゲームは基本的に50枚全てがゲームに絡みます。他のゲームだとポケモンカードが1番近いかなと思いますが、サイド落ちが無い分、採用したカードは確実に毎回ゲームに関わってきます。

そのため数枚の採用カードでも採用理由はかなり重要です。上から引かなければ関係ないゲームと違って、このゲームではほぼ毎回捲れます。なので多少なりともゲームに影響します。そして、明確に役割が無ければ採用する事自体が勝率の低下に繋がることも少なくありません。なのでいわゆるオシャレ枠のカードを1枚採用するだけでもかなり勝率に影響してしまうのがこのゲームです。

また触れないカードを採用する場合も十分配慮が必要です。筆頭候補はイベントカードです。イベントカードは採用してもなかなか手札に加えるためには素引きしかないことが多くなりがちです。なのでイベントカードを数枚だけ採用する場合は特に意識が必要です。数枚しか採用しないということは引けるゲームと引けないゲームがあるということ。引けないゲームに支障があるならば、4枚採用するべきかもしれません。支障が無いならば、実は1枚も要らないカードなのかもしれません。結果的に数枚だけ採用するイベントカードは、素引きできた時の上振れ要素としての採用になることが多い印象です。

例外はフカ次郎やイベント3ルック、1連動などでそのイベントカードに触れる場合ですね。こういったデッキは逆に欲しい時に探しに行けるので採用の価値があります。

またこの話はキャラカードも例外ではありません。1連動やシステム、採用クライマックスなどデッキによってキャラカードに触ることにも得意不得意があり、不得意な場合キャラカードを散らすのを避けた方が良い場合があります。

以下は採用クライマックスごとの得意不得意の傾向です。

- 扉:1番得意

- チョイス:トリガーアイコン付きのキャラに関しては得意

- 電源:上のレベル帯のキャラを舞台に出すことだけ得意

- 本:キャラに関しては相対的に不得意だが、イベントに関しては最も得意

- 他:不得意

ここまでの話を体現したデッキとして、最後に8電源ミリオンの紹介をして終わりたいと思います。

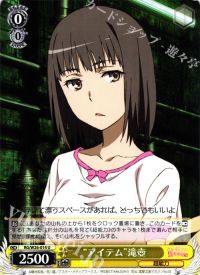

このデッキは電源によるコスト踏み倒しで舞台の強さで相手よりもリードし、最後は<赤覚醒アイテム>で詰め切るデッキです。3枚以上採用しているカードはどれもデッキのメインと言えるカードなので、ここでは割愛しますが、1種だけ注目して欲しいのが<赤覚醒アイテム>を4枚採用している点です。

これはちょっと考えてみるとかなり異質な採用枚数に感じられると思います。7コストのイベントを4枚積むデッキなんてなかなかありません。ゲーム中1回しか打たないカードなので、複数枚引いても腐ることになります。

これは当初細部のカードとして数枚採用していたのですが、調整するにつれて、数枚の採用では役割を明確に持つことは難しく、4枚採用するべきカードだなと感じるようになりました。8電源なのも含めてイベントを手札に加えるのはとても不得意で、素引きしか有り得ません。それに比べてイベントを打った時のパフォーマンスがかなり高かったので、腐るリスクを承知の上で4枚採用しました。ゲーム中1枚引ければ良いので、2枚目以降はレベル置き場に置くことで、中盤以降の腐るリスクを減らしました。相性が良かったのは、そもそも経験の為に高いレベルの赤のカードを沢山採用してレベル置き場に置きたいこと、2枚目以降も赤覚の手札コストに出来ることなどですね。なので他のデッキで同じことをするのはなかなか噛み合わないと難しいと思います。

8電源は先に書いたように、上のレベルのキャラを舞台に配置することだけ得意で、他は不得意です。それを体現するかのように2枚以下の採用のカードはかなり種類が少なくなっているのがわかると思います。<2/1の天空橋>は8電源ならではの採用で、1枚ですがめちゃくちゃ配置出来ます。<ガッツンダー>も欲しい相手がいるので採用していて、1枚ながら当てたい相手には高確率で配置できるので、1枚採用が光っています。<助太刀>は上振れカードとしての採用で、触れれば構えられるので強いし、構えられなくてもゲームに支障がないことを確認しての1枚採用です。アラームは基本、打たなかった助太刀を行きの数字に変える運用ですが、たまたまクロックに刺さっても強いです。

逆に下の方は数枚採用してもほとんど意味が無いので、1種以外は全て4枚です。その1種は集中ですが、使うタイミングが限定的で舞台に常駐しないので2枚になっています。2枚しか入っていないのでこのカードに頼るようなゲームは最初から想定していませんし、なくてもメインの動きに支障が無いような構成を作っています。あると山が少なくCX率の高いタイミングで有効で、一応電源でも配置出来るのでこの枚数です。

不採用カードとしてはいくつかありますが、特に<クライマックス反応>はテキストが優秀で8電源とも噛み合っているので採用したかった1枚ですが、主にこの記事で述べた内容が理由で採用を見送りました。つまり数枚採用しても手札に加えることが簡単ではなく素引きがメインになり、かつ無くてもそれほど困らなかったということです。もちろん引けたら電源のバリューがずっと上がるので採用もありですが、無くても困らないカードに枠をさくよりは、メインの動きを厚くとった方がデッキの勝率に貢献するだろうという判断です。

余談ですが、このあとこのレシピが大流行することになります。タイトルカップなんか8電源ばかりでした。その中でこのレシピでは採用していないカードが採用されていることも、あまり多くなかったのが印象的でした。8電源でサーチや回収が乏しいと、メインの動きを優先した方が安定するのだなと、他の人が使っているのを見て改めて感じました。

0

0 0

0