今回は冴えカノやDC/DS等、思い出にカードを増やしてデッキのキャンセル率を上げる相手を意識して最近考えているこのすばのデッキをご紹介です。

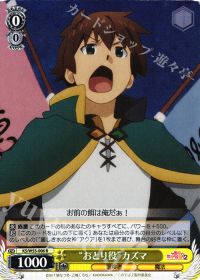

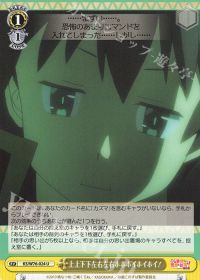

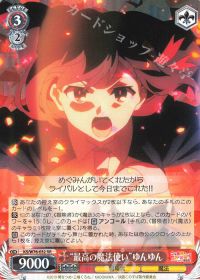

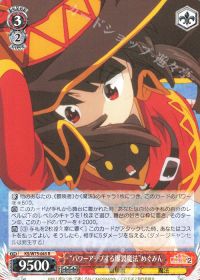

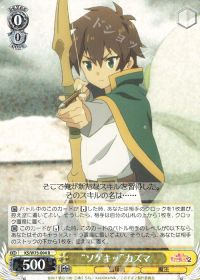

まだ構想段階なので細かい調整等はできていませんが、このすばにはカズマが居れば使用できる強力な選択式イベント<上上下下左右左右ホホホイホイホイ!>がありますのでそちらを採用した形で、終盤は思い出にある相手のキャラカードを全て控え室に戻して<"最強の魔法使い"めぐみん>の連動を狙うようなイメージで考えています。

デッキレシピ

構想経緯

筆者の感覚ですが、最近は以前に比べると思い出に行くのにコストが要らなかったり、手札が減らない効果が付属されていて思い出に行くカードが採用されることが増えたと感じていました。その理由は思い出はかなり安全性が高く、一度思い出に行ってしまえば山を何度リフレッシュしてもダメージとなるカードを減らした状態を維持できるという事が大きいかと考えています。

実際知り合いが回す冴えカノのデッキ等は上手く行くと最終的に12枚くらい思い出ができていたりして2、3点が通らないというような状態を作っていたりしたのを見た事があります。

こうなると<いつもの光景>互換のカードで相手の山札を崩すようなカードが必要になり、実際それで対応するのも手の1つだと思います。

しかし、筆者はそこでそもそも思い出のカードに触れることができるカードも存在しているためそれを使用することを考えてみました。

※新しい弾ではSummerPocketsの<"あの夏をもう一度"蒼>やサーカス20th等で効果が変更されて再録された<記憶消去>等があり、キャラとイベントでそれぞれ若干効果が異なっていますね。

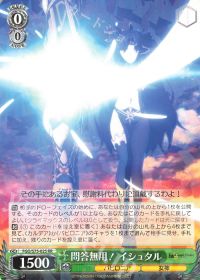

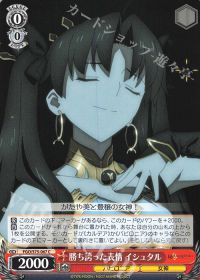

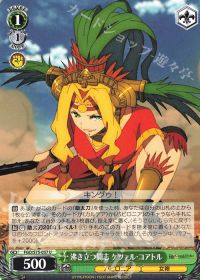

SummerPocketsや転スラを見るならばイベントが思い出に貯まる可能性があるためキャラ側の効果を考えるのも有りかと考えましたが、キャラ側の効果は相手が思い出に残したいカードを選択できることや4枚は圧縮された状態になってしまうことから、筆者は試すならばイベントの方かと考えてタイトルを絞って探してみたところ、その効果も含めた選択式になっているこのすばにたどり着きました。

基本的な展開、考え方等

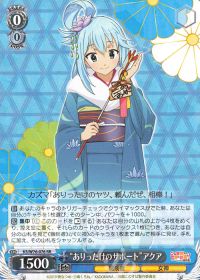

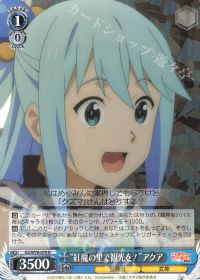

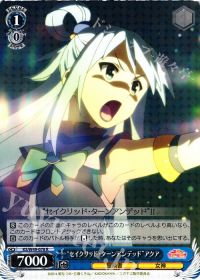

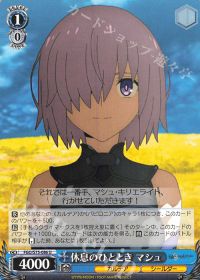

<"日本担当のエリートな女神...?"アクア>はRewriteの<"抜刀" 静流>に比べると見れる枚数が少なかったりしてもう一つの効果と合わせると考えた場合、少し物足りないかもしれませんが集中等を当てやすくする等優れている部分もあるので2ターン目以降の登場では他のカードをサポートするように運用するイメージで採用しています。

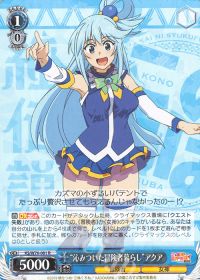

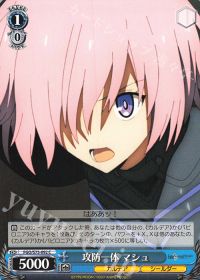

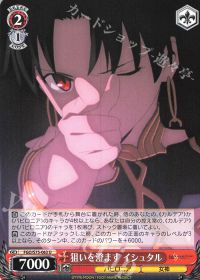

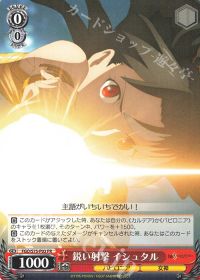

「"セイクリッド・ターンアンデッド"アクア」は単独で7000出るのですが思い出に送る効果が強制のため以前だと逆に圧縮に利用される等して採用がしづらかったのですが、<上上下下左右左右ホホホイホイホイ!>で相手の思い出のキャラを控え室に戻せるため複数体並べても良いと思います。

相手にスタンバイ等で先にレベルの高いキャラを前列に出された場合には「上上下下左右左右ホホホイホイホイ!」でバウンスを選択したりもできるので、相手によって動きを変えられる辺りがこのデッキの長所だと思いますので、そういった判断をして回すことを考えています。

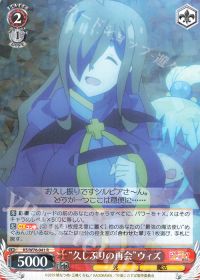

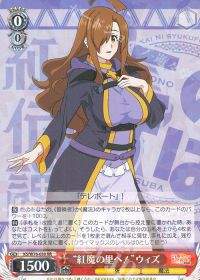

また<合わせた掌>回収用に<"久しぶりの再会" ウィズ>を採用していますが《冒険者》も《女神》も《アクシズ教徒》も持ってないため「"麗しき水の女神" アクア」の早出し条件に合致しない部分に注意が必要です。(せめてウィズが《アクシズ教徒》なら・・・入信しないかな?飲める石鹸がついてくるよ?←)

相手の山札も控え室にCX1枚を残してリフレッシュされるためしっかり決まるとダメージが通りやすいと考えています。

また、連動が難しければ回復を行なってアタックに行く形になりますが、このデッキは回復できるキャラが10枚採用されていて、「上上下下左右左右ホホホイホイホイ!」が撃てなくてもいわゆるストックヒールを6枚採用しているためグリザイアや艦これ等の回復メタに引っかからない辺りもポイントだと考えています。

考えている調整カード

|

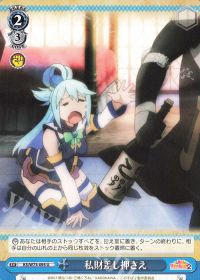

私財差し押さえ

ストックとのバランスが難しくなりますが特殊な<いつもの光景>系カードでやはり相手の山札を崩せる効果として採用候補です。 2週目等でカウンターで使用して相手をリフレッシュ直前まで持っていき<上上下下左右左右ホホホイホイホイ!>で思い出を崩して3週目を迎えさせる等の動きができると良いのですがひとまずどのくらいストックに余裕があるか等を今の構想で試してみてからと考えています。 |

|

"爆裂魔法への思い"めぐみん&"紅魔の里へ!"ウィズ

《魔法》軸に寄せるならこれらを採用して青の枚数を調整していく形を考えています。今回は<"セイクリッド・ターンアンデッド"アクア>を使いたいので1レベルは青にして、《冒険者》軸のように考えています。 |

最後に

いかがでしたでしょうか。まだ構想途中だったり11/24に使用制限の改定が行われることが発表されているため、この時点で記事として起こすかは迷ったのですが、思い出にカードを送る効果が増えてきているのは確かだと思いますので、今後に向けた考え方の1つとしてどなたかの考えや閃きに役立てば......と思い記事に起こしてみました。

筆者も時々大会等に参加していて一時に比べるとカードショップにもだいぶ人が戻ったように思えますが、何事も慣れ始めた頃が一番怖いのでしっかりとルールを守って対策を行なってカードゲームをしていきたいですね。

それではまたいずれ。

0

0 0

0