新制限対応【ギミック・パペット】 前編

今回は「INFINITE FORBIDDEN」と「ANIMATION CHRONICLE 2024」にて新規を得た、「ギミック・パペット」について解説します。

【ギミック・パペット】は大型エクシーズモンスターを並べながらランクアップし、モンスターの破壊と効果ダメージを連打して戦うデッキでしたが、今回新規を得たことによって安定して先攻ワンキルが可能になりました。

ただ、強化と同時に2024.07制限にて規制もされており、「INFINITE FORBIDDEN」発売時点のルートからは見直しが求められています。

新規カードと採用された既存カードを紹介しつつ、展開ルートについて解説していきます。

こちらの前編記事では、新規カードと既存カードの紹介を行います。

後編では、デッキレシピの紹介と、展開ルートの解説を行っています。

後編記事はこちらから

新規カード

地獄人形の館

以下<館>。新規の中で最も強力な、革命的な1枚。

よくある発動時サーチに加え、<盃満ちる燦幻荘>のような耐性付与を持っています。

あちらと違い、魔法・罠およびエクシーズモンスターの効果は受けるという欠点はあるものの、適用期間に縛りがない点ではあちらより優れており、仮にワンキルできずターンを返したとしても、耐性と妨害でゴリ押しできる利点があります。

サーチはノーコストである代わりに発動時の1回きりで、手札を捨てたい場面もあるため一長一短といったところ。

本命の効果として、自分フィールドのエクシーズ素材をコストに墓地のモンスターを送り付けることができ、相手モンスターを破壊してバーンダメージを稼ぐこのデッキにおいては最も優秀な効果であるといえます。

この効果があるおかげで、このカード1枚からワンキルが可能であり、他のカードとの組み合わせによる誘発ケアの展開も格段に楽になります。

テーマに属しているわけではないため、汎用以外でのサーチがないのが残念なところ。

ギミック・パペット-ブラッディ・ドール

以下<ブラッディ>。エクストラの「ギミック・パペット」を見せることをコストとし、そのランク値に対応するレベルのデッキのモンスターと自身を特殊召喚します。

さながら「ギミック・パペット」用の<エクソシスター・マルファ>ともいうべきモンスター。

現状特殊召喚できるのはレベル4とレベル8で、このカードからランク8が立つという点だけでも強さが分かると思います。

また、手札以外から墓地へ送られると自己回収でき、フィールドからのリンク素材や、エクシーズ素材として落とした際にも回収できます。

特殊召喚後に回収すればリソースとして、妨害を受け展開が止まった時に次ターンの展開を担保してくれ、墓地肥やしカードで落とした場合は回収して展開できるという優れた効果です。

制約として、いずれの効果も使用するターンは「ギミック・パペット」しかエクストラから特殊召喚できないため、<No.90 銀河眼の光子卿>などでケアしながらの展開は不可能です。

ギミック・パペット-カトル・スクリーム

以下<カトル>。主に<ブラッディ>から特殊召喚するレベル8です。

手札・墓地に存在する状態で、自分フィールドのエクシーズ素材を取り除いて特殊召喚する効果があり、実質的にレベル8×2体分として扱えます。

<ブラッディ>から特殊召喚してエクシーズ素材とし、効果発動のため取り除いたこのカードを自己蘇生させてさらにエクシーズすることで、展開を伸ばしていくことが可能です。

特殊召喚後に除外されるデメリットは概ねエクシーズ素材とするため気になりませんが、リンク素材にしなければならない場合は注意が必要です。

また、自身を素材とする「ギミック・パペット」に、相手モンスターの守備表示での送り付け効果も付いていますが、先攻では使わないうえ後攻でも基本殴る方が早いため、ほとんどおまけです。

殴れない、殴りたくない状況下では相手モンスターを連続爆破してバーン値を稼ぐこともあるため、頭の隅には入れておいたほうがいいかもしれません。

送り付けに素材を切る必要が無いのは助かる反面、素材を切りたい場面もあるため難しいところ。

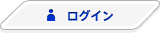

ギミック・パペット-リトル・ソルジャーズ

以下<ソルジャーズ>。レベル4で、召喚・特殊召喚時に自身と異なるレベルの「ギミック・パペット」を墓地へ送り、レベルを変更します。

<ブラッディ>を落としてレベル変更しつつ、あちらの回収効果でさらに展開していくのが基本です。

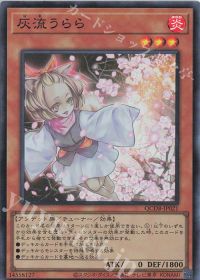

落としはコストなため<灰流うらら>に阻害されず、<ブラッディ>以外にも既存の<ギミック・パペット-ビスク・ドール>を落として対象耐性を付けるなどの使い方も可能。

レベルが既に変動している場合はレベル4を落とすことも可能ですが、普通は8を落とします。

墓地から自身を除外することで、自分の「ギミック・パペット」2体までのレベルを4上げることができ、ランク8を出したい【ギミック・パペット】にとってそのままでは展開に使えないレベル4モンスターを、素材として有効化することができます。

レベル4は追加展開する効果を持つものが多く、このレベル調整はかなりありがたいですね。

こちらの効果はターン1がないため、2枚目を落とせば2回レベルを上げることはできますが、基本は1回しか使いません。

このカードから落とした<ブラッディ>、そこから特殊召喚される<カトル>によってレベル8×4体分として扱え、一気に展開していくことができます。

<館>からこれをサーチすることで、1枚初動の先攻ワンキルが達成できます。

ギミック・パペット-ファンタジクス・マキナ

以下<ファンタジクス>。新たに登場したランク8のエクシーズモンスター。

起動効果で素材1つをコストに「RUM」をサーチでき、素引き頼りであった連続ランクアップによる展開を確実化してくれます。

サーチを適用するとついでに機械族モンスター1体の召喚権も増え、弱いところがない効果です。

また、墓地に存在する状態で「ギミック・パペット」エクシーズの自分フィールドへの特殊召喚をトリガーに、自身を自分か相手のフィールドに特殊召喚し、「RUM」をサルベージできます。

このデッキで使われる<RUM-アージェント・カオス・フォース>にはデュエル中1度の自己回収が付いていますが、このカードの効果を使うことで都合3回のランクアップが可能に。

こちらの蘇生・回収はターンを跨げば毎ターン使えるため、ワンキルできなかった際にもリソースとして機能します。

蘇生は自分フィールドに出してランクアップ素材、リンク素材として使用するほか、<館>が絡まない展開の際には送り付けて、<No.15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー>でのバーン値に変換します。

モンスターの風体はアニメにおけるこのテーマの使用者に似せて描かれており、そういった面での"ファンサービス"も抜かりないカードです。

サービスを行き届かせたがために打点が1500と低いのが難点。

CX ギミック・パペット-ファナティクス・マキナ

以下<ファナティクス>。<ファンタジクス>のランクアップ体にあたるモンスターで、「CNo.」ではないものの「CX」なので<RUM-アージェント・カオス・フォース>にも問題なく対応。

特殊召喚時に「パペット」罠カードをサーチでき、テーマをサポートするものの触ることができなかったカードを確実に展開に組み込めるようになりました。

自身の素材を1つ切ることで自分か相手のモンスターを守備表示で送り付けることが可能で、破壊・バーンの媒体を自然に用意できます。

また、相手フィールドにモンスターが特殊召喚された際、そのうちの1体を対象として破壊し、元々の攻撃力の半分のダメージを与える効果も持っており、ワンキルできなくても妨害として残るほか、その際に自ターンで送り付け効果を使い、そのまま破壊してバーン値に変換できます。

<館>適用中に特殊召喚された<原始生命態ニビル>を破壊するケアルートもあるため、3100と高い打点も相俟って非常に頼もしいモンスターです。

自前で妨害を2つ用意できるのはあまりにも優秀ですが、バーン値は半分なためワンキルルートとしては組み込みにくいのが難点。

傀儡遊儀-サービスト・パペット

以下<サービスト>。<ファナティクス>でサーチ可能な「パペット」通常罠。

カード発動時の効果は自分の「ギミック・パペット」エクシーズの数まで相手モンスターのコントロール奪取で、概ね2体のコントロール奪取を狙えます。

<ファナティクス>が成立すれば、自身の破壊効果とこのカードで2妨害が成立するため、ワンキルできない際でも盤面強度自体はある程度あります。

墓地へ送られたターンには使えませんが、墓地から自身を除外することで、自分の「ギミック・パペット」エクシーズを自分か相手フィールドに特殊召喚する効果もあり、自分フィールドに特殊召喚してリンク値や特殊召喚時の効果を活用したり、相手フィールドに特殊召喚してバーン値に変換できます。

特に「ホルス」のようなギミックを採用している場合、コストで墓地に送ったカードを相手ターンに除外し、<ファナティクス>でライフを取りきるパターンも存在します。

いずれの効果も強力ですが、基本展開さえすればこのカードは自動で付いてくるため、構える裏目がないのがいいですね。

ギミック・パペット-キラーナイト

以下<キラーナイト>。自分か相手の墓地のモンスターを対象に、そのモンスターを効果無効・守備表示で持ち主のフィールドに特殊召喚し、自身も特殊召喚する効果を持っています。

先攻展開では自分のモンスターを特殊召喚することになりますが、純粋にモンスターが増える優秀な効果です。

エクシーズモンスターも釣り上げできるため、自身は更なるエクシーズ召喚の素材としつつ釣り上げ先はランクアップの媒体にせるなど、多彩な立ち回りが可能に。

後攻時に送り付けを使えば、大型モンスターの連続爆破によってバーン値を稼ぐこともできます。

自身がレベル4ためそのままではランク8に向かえませんが、<ソルジャーズ>のレベル変動を利用すればそれも解決できます。

<ブラッディ>と同様の回収効果も付いており、墓地落としから回収、特殊召喚してエクシーズに向かうのが基本の流れです。

既存カード

採用された既存カードについて軽く解説します。構築については後述。

ギミック・パペット-ビスク・ドール

以下<ビスク>。「ギミック・パペット」を捨てることでチェーンブロックを組まずに特殊召喚できるレベル8で、消費は大きいものの手数として貢献してくれます。

本命は墓地効果で、除外することでそのターン中「ギミック・パペット」に対象耐性を付与でき、<館>下で<ファンタジクス>へのマストになりやすい<無限泡影>から展開を守ることができます。

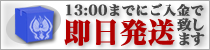

ギミック・パペット-ネクロ・ドール

以下<ネクロ>。墓地の「ギミック・パペット」1枚を除外して自己再生でき、言うなればコストが墓地に変わった<カトル>です。

「ギミック・パペット」のエクシーズ素材にしかできない制約はありますがこのデッキでは関係なく使えるでしょう。

<カトル>を素引きしている際に出す先として<ビスク>と違って手数に換算でき、<おろかな埋葬>等からモンスターを供給できる点でも優秀です。

ギミック・パペット-シザー・アーム

以下<シザー>。召喚時の<おろかな埋葬>を持っており、「ギミック・パペット」に属する<終末の騎士>ともいえます。

基本展開ではサーチしたこのカードから<キラーナイト>を落とし、<ソルジャーズ>で変動させてランク8+ランクアップ媒体の盤面を作ります。

ギミック・パペット-テラー・ベビー

以下<テラー>。召喚時に墓地の「ギミック・パペット」を釣り上げでき、こちらも純粋に盤面を伸ばすことが可能に。

<キラーナイト>が出てからはサーチするパターンは少なくなりましたが、素引き時に盤面を伸ばせるパターンがあります。

現状では本命は墓地効果で、除外することでそのターン「ギミック・パペット」の効果に相手がチェーンできなくなります。

<ブラッディ>への<灰流うらら>というわかりやすい打ちどころを保護でき、<館>、<ビスク>と合わさると無敵の展開が始まります。

コンドーレンス・パペット

以下<コンドーレンス>。「ギミック・パペット」専用の<おろかな埋葬>ですが、相手フィールドにエクストラから出たモンスターがいればその数追加で落とせます。

主に<ビスク>と<テラー>を落として展開を通すために使うほか、組み合わせにはなりますが<ブラッディ>を落として回収し展開するパターンも。

墓地効果で除外すると機械族エクシーズ1体に永続的な破壊耐性を付与できますが、先攻ワンキルに成功すれば関係ないためおまけです。

ただ、ワンキルできずターンを返す際には妨害と合わせて格段に場持ちが良くなるため、覚えておいた方がいい効果ではあります。

RUM-アージェント・カオス・フォース

以下<アージェント>。ランク5以上のエクシーズを対象に、ランクが1つ高い「CNo.」または「CX」を重ねて特殊召喚するランクアップマジックで、このデッキでは全てのランク9に対応しています。

墓地に存在する状態でランク5以上のエクシーズが特殊召喚されると自己回収するデュエル中1度の効果があり、これを駆使して連続ランクアップによりバーンを与えていきます。

<キラーナイト>による蘇生ではタイミングを逃すことに注意。

No.15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー

以下<ジャイアント>。ランク8で、1ターンに2度、相手モンスターを破壊し、エクシーズモンスターならその打点分バーンを与える効果を持ちます。

エクシーズモンスターの送り付けさえできれば大きくダメージを稼いでくれる主要バーン源で、バーンはできずとも2回モンスターを破壊してくれるのは後手でも頼りになるモンスターです。

打点が1500と低いので、殴る際はランクアップによって補っていきます。

CNo.15 ギミック・パペット-シリアルキラー

以下<シリアル>。<ジャイアント>のランクアップ体で、破壊が1度になった代わりにカード全般を破壊でき、モンスターであればバーンを与えます。

使う頻度自体は低めですが、送り付けられるエクシーズが軒並み低打点な時などはバーン値を調整できます。

規制前は主要な展開ルートでこのカードを使用していました。

No.40 ギミック・パペット-ヘブンズ・ストリングス

以下<ヘブンズ>。このカード自体は主要バーン源ではなく足がかりとなるモンスターですが、制限化されたことによりルートを大きく変更することを余儀なくされました。

素材を1つ外してストリングカウンターを自身以外のモンスター全てに置き、相手エンドフェイズを迎えるとカウンターが置かれたモンスター全てを破壊し、その数×500のダメージを与えます。

一応バーンは持っていますが非常に遅いため、ランクアップによってバーンを与えていくことになります。

打点が3000と比較的高いのがありがたい。

CNo.40 ギミック・パペット-デビルズ・ストリングス

以下<デビルズ>。<ヘブンズ>に対応するランクアップ体で、特殊召喚時に強制発動し、ストリングカウンターが乗ったモンスターを全て破壊、1枚ドローしつつ破壊したうち一番高い攻撃力分のダメージを与える効果を持ちます。

破壊枚数に依存せず、即応性を得た<ヘブンズ>ですが、自身の効果でカウンターを乗せる前に発動するためランクアップ前提の効果です。

<ヘブンズ>の効果では自分のモンスターにもカウンターが乗るため、素材にするなどして上手く場から離しておきたいところ。

また、素材を1つ切ることで相手モンスター全てにストリングカウンターを置くことができますが、どちらかというと素材の<ヘブンズ>を外し、蘇生してランクアップするために使うことが多い効果。

一応、2体目の<デビルズ>を出せばそちらでもバーンが可能です。

<ドロール&ロックバード>適用下では強制発動し、破壊までしてドローとバーンが入らないことに注意。

No.88 ギミック・パペット-デステニー・レオ

以下<デステニー>。レベル8×3と重いものの、3200と高めの攻撃力を持ちます。

後述する<CNo.88 ギミック・パペット-ディザスター・レオ>の特殊勝利を狙うために使用し、それ以外ではほぼ使いません。

デステニーカウンターを乗せる効果は素材を外すために使用しますが、魔法・罠ゾーンにカードがあると使用できないため注意が必要。

CNo.88 ギミック・パペット-ディザスター・レオ

以下<ディザスター>。素材を1つ外して1000ダメージを与える効果、素材がない状態で相手ライフが2000を下回ると、自分エンドフェイズに特殊勝利する効果外テキストがあります。

<ドロール&ロックバード>適用下でのワンキルには<デビルズ>が使用できないため、このカードか<ジャイアント>によるバーン値でライフを削ることになります。

このカードが成立するなら、相手に5000のダメージを与えていればさらに1000削れ、特殊勝利が確定します。

条件はあるもののルート上発生しうるため、狙える際は狙った方がいいですね。

ターンを返した際の<No.41 泥睡魔獣バグースカ>に対する唯一の回答でもあります。

ギミック・パペット-ギガンテス・ドール

以下<ギガンテス>。ランク4の「ギミック・パペット」で、主に<ブラッディ>でレベル4を特殊召喚するコストとして見せるために使用します。

フィールドでの効果は、素材を2つ切って2体までのコントロール奪取、自身をリリースして自分モンスターすべてのレベルを8に変更で、相手モンスターを奪ってランク8の成立が可能です。

先攻ではまず使わず、後攻時にどうしても対処できない破壊耐性持ちなどに対して使用することがあります。

ギミック・パペット-キメラ・ドール

以下<キメラ>。機械族2体でリンク召喚でき、起動効果で「ギミック・パペット」のサーチか墓地送りをし、自分のモンスターが「ギミック・パペット」のみであれば手札から「ギミック・パペット」を特殊召喚できる効果を持っています。

サーチしたモンスターをそのまま特殊召喚してランク8の素材とするもよし、<ファンタジクス>で召喚権を増やしておき、<シザー>や<テラー>などをサーチして召喚するなどの動きも強力です。

サーチ先を既にもっている場合に余ったモンスターを特殊召喚して手数にもでき、見た目以上に器用なモンスターです。

起動効果であるため毎ターン発動できますが、効果発動前に除去を受けうることは留意すべきです。

以上でカードの紹介を終わります。

後編へ続きます。

0

0 0

0