今回は前回の続きを書こうかと思っていたんですがMTLの制限改定が行われたということもあり、そちらについて書いていこうと思います。

MTLの制限改定

今回追加されたメモリーズカードは以下の通り。プレシャス1、制限解除はありません。

- <01-021 岡部 倫太郎>

- <01-023 岡部 倫太郎>

- <01-052 椎名 まゆり>

- <01-096 桐生 萌郁>

- <01-104 桐生 萌郁>

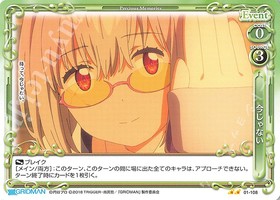

- <オペレーション・ウルド>

- <ST-006 岡部 倫太郎>

- <ST-007 岡部 倫太郎>

シュタゲのカードがごっそりメモリーズとなりました。

誰もが心待ちにしていたことではないでしょうか。

どれも除外されているカードをプレイしたり回収するテキストを持っております。

除外する側より、除外を触れる側を規制するという結果となりました。

今後のカードデザインにも影響しかねないため、妥当な判断だと思います。

これらにより、<03-061 MEIKO>などのカードを除外するテキストと組み合わせてループするギミックが強いを通り越してゲーム性が崩壊していたので、規制はやむなしというか規制してくれなきゃ困るといった有様でした。

イベントカードは強力かつ手軽なものが多い反面、回収手段が限られていることでバランスをとっていたのに簡単に使いまわせてしまえました。

多くのデッキの存在意義、構築意欲を削いでいたことに加え、ミラーでもグダるというまさにMTLの癌でした。

- 面白いデッキ出来た! → それシュタゲミクに勝てるの?

- あのデッキ組みたいんだけど → それシュタゲミクに勝てないから作っても意味ないよ?

こんな感じでデッキを組む気がなくなり他のデッキを握る択がなくなる、最悪の場合ゲームから離れてしまうという状況でした。

勝つつもりでこちらも握ったとしてもミラーでループに突入するとポイントを通す手段がなくなっていき時間が足りないという...。

今回の規制によりシュタゲの除外を触れるギミックに依存したデッキタイプは弱体化を余儀なくされました。

<01-017 岡部 倫太郎>はSRだからかわかりませんがなんか許されてしまいましたね。ここだけが気がかりです。

シュタゲの除外ゾーンを触れるというコンセプトは面白いし、運営が新しい試みで我々に刺激を与えてきてくれているのも伝わってくるので新要素はウェルカムなのですが、今まで触れられなかった領域に何事もなく触れられると噴火が起きるということが嫌でも身に沁みました。

改変もPOPみたいに特別な処理でよかったんじゃないかなと思いました。

次環境について

シュタゲが規制されたことにより、次の環境はどんなデッキが強いのかというのはまだよくわからないというのが正直なところです。ただ、こないだの東京地区で行われた大会では<P-016 宮子&ゆの>を搭載したきんモザが入賞しておりました。

スリーブ㏚により大幅に強化されたひだまりと、安定性が高いきんモザというベストマッチな組み合わせですね。

MTLはシングルと比べて、カードを連打できずミックスと比べて、素早くワンショットできるわけでもないので、こういった安定性・瞬発力があり、一気にポイントを通す手段があるデッキは非常に良い印象を受けます。

防御面やミラーへの解答など、まだまだ課題はありそうですが、<P-016 宮子&ゆの>を搭載したアクティブデッキが出現するのは間違いないと思いますので要チェックです。

あとは、ハナヤマタ・Aチャンネル・がっこうぐらし!といったスリーブ㏚が追加された作品ですかね。

スリーブ㏚は条件が緩かったり、シンプルに強いカードが多いのでお手軽かつ強いデッキが組めてしまうというすごいやつです。

デッキを組む際は、仮想敵として想定しておいた方が良いことはもちろん、大会に参加したいけどデッキが思いつかないという人もとりあえず握る択としておススメです。

今回の制限改定は、シュタゲのパーツのみ規制というシュタゲ+αのデッキに対して徹底したものとなりました。

確かに別次元の強さを誇るデッキでしたが、シングルは新規追加が決定して結果も残していない段階で規制やエラッタがあるのに対して、ミックス・MTLの他デッキはノータッチというのはいささか疑問が残ります。

開催頻度・プレイヤー人口等様々な事情が絡んでのことだと思いますが、ミックス・MTLも全国大会が開催される立派なレギュレーションなわけですからあと一歩踏み込んだ改定を個人的には望みます(規制緩和・その他デッキへの規制等)。

なんだかんだ"プレメモフェスタ2019"まで一か月を切りました。

時間の流れが日に日に早くなっており焦りを感じます。

僕自身なかなか時間が取れなくて、イベントに行けておりませんでしたがさすがに年に一度の大イベントですから参加せざるを得ません。

本番に向けて時間の許す限り、情報を仕入れて形にして参る所存です。

次回は大会参加のレポートについて、書く予定です。

それではまた次の記事でお会いしましょう。

0

0 0

0